|

|

|

|

|

安金磊:一个中国版的“梭罗”

作者:萧洋 选摘 发布时间:12/25/2007 12:02:00 PM 内容来源:<三联生活周刊>

没看过《瓦尔登湖》、没看过《寂静的春天》,但他说:整天在土地上忙着,什么不明白?”他早就注意到农药的副作用,他说:“草是不长了,虫也不长了,那片土地像死了一样静悄悄,只长庄稼。人类能这样为自己的利益去破坏别的生物吗?”

谁还在地里下那个力气? 入冬了,没有遮拦的华北平原的大片农田上基本上已经没有人在干农活,可是安金磊还在他家的地里,小心翼翼用铁镐将田间的塑料地膜翻捡出来,然后再用手拾净,手上满是泥污和裂开的口子——已经很少有农民像他这样,在田里出笨力气了。一般最简单的做法是:开春时用拖拉机直接耕地,将地膜碾碎,埋在土里。农活机械化,已经是多少年的“铁的事实”。

周围的空无一人,并没有打消他的兴致,“我觉得老天厚待我,让我有地种,既有吃的,又能活动身体。”他不习惯像邻人们一样过冬憋在家里,村子里都是土黄色大平房,依稀响起了哗啦啦的麻将牌声,“我们家没人会打麻将”。

“那样过10年,地里就将有1厘米的塑料,还怎么种地?”安金磊对这种做法很不以为然,皱眉说道。

安金磊的家在河北衡水的东紫龙村,从1993年承包土地开始,安金磊和妻子就开始用最传统的农业耕作法来打理他们承包的50多亩土地,不用化肥,不用农药,经常让土地轮流“休息”,分割成各种小块,种上各种庄稼。“什么品种都有”——华北农田一直是传统规定的棉粮产区,大块土地一般都被规定种植这两种主要经济作物,他偏偏对着干。

他不是那种鼓吹型的人,“开始就盼着我们能用行动给周围的人做个榜样,让土地能恢复本来面目,可是,这么多年了,没影响到任何人”。即使是习惯于干农活的老人,也觉得像他那样太累,“谁还在地里下那个力气啊。”坐在村头,张华盛说,他已经68岁,在田里劳作了一辈子,可他也习惯了用自动化机械,用化肥。

安金磊很难归类,有人说他是环保主义者,可是他却很讨厌那些游山玩水、不干实事的一些环境保护协会。有人说他是快乐农夫,他却整天焦虑农村自然资源的破坏。有人说他复古,他却每天使用电脑上网,关心巴西环保部长所说的小农庄试验进行状况如何。

安金磊自己做了一个沼气池,有时侯来的人多了,沼气也会供应不足

他那50亩土地

1993年,村里的土地开始新的承包,离开村子最远的,灌溉不便的40多亩地没人要,安金磊出了最高的价钱把它要了下来。妻子小张说,“其实那时候,我们已经做好了不用化肥,不用农药,按老法子种地的打算。”可是村民们都觉得他们傻。

安金磊那时候还不太会种地,他一直读书到高中毕业,毕业后上了农校,家里就只有几亩地,根本不用他下田,“也许就是从小没干过农活,对农田毫不厌倦,反而充满新鲜感。”

可是如何用老法种地?他们两个生于上世纪70年代的人毫无经验,开始时去请教老农民,人人都知道用化肥,粮食和菜都不好吃,老农民也这样说,可是让他们不用化肥,他们“咦”地拖长了声音表示怀疑。“老农民都被饥荒吓坏了,他们想的是如何高产,化肥是高产量的最好保证。”

安金磊不仅不用化肥,也不想用农药,“用了农药,庄稼是保住了,可是田里别的虫子都死光了,那个系统就破坏了。”接触土地后,上了农校的他对自己的整个学习成果开始怀疑起来——“整天都是说高产,可是高产就是一切吗?”刚开始干农活时,他已经发现,那些田里的蚯蚓是最好的松地的能手,而不用除草剂,看上去比起上化肥的庄稼产量少了,可是植物“明显长得好。”用农药,这些东西全部是死路一条。

除了这偏远的40亩地,村里还有他们承包的10多亩菜地,既然没有既定的法子可遵循,那就按照自己的办法去耕作吧。他们不除草,只是简单用一些杂草堆肥料;不用化肥,而是积攒一些粪便,要不就泡些杂草当肥料,付出的劳动力明显高于其他人。“也没觉得那么辛苦。”安金磊觉得自己始终处于自自然然的状态,干累了,就在地头睡一觉,“正好蚯蚓会帮我松田,鸟会帮我吃虫。”

刚开始产量不高,可是几年下来,他地里的庄稼明显长得比周围地里都好,土地恢复了自己的生命力。他在田里顺手摘了个小玉米,虽然小,可所有的颗粒都饱满而坚硬——用化肥的土地里长的玉米颗粒里都是一泡水,晒干就很瘪。他田里的棉花也是这样,虽然个头不大,可是纤维明显比别家的长。

土地被养好了,安金磊没想到高产、赚钱一类的事情,“我们家就这么几个人,丰年就多吃点,荒年就少吃点,真用不着那么积极地赚钱——土地只是暂时归我们所有。”尽管做的是所谓的“有机农业”,可在他看来,成规模化的有机农业生产却是个荒诞的词语,“把土地当做生产资料,去赚钱,那样土地还是常年得不到休息。”他去过一次城里的超级市场,看着那些所谓有机农业产品,非常不高兴,他说,“那都是剥削土地得来的。”

他说,“土地是属于自然的,不能光为了我们服务。”因为这种想法,让各种生物都生存的心态也越来越强烈,除了地里干活的蚯蚓,他觉得麻雀也该有粮食吃,于是种了一亩地的稷子,专门给在田里吸食的鸟预备着。刚开始鸟不多,后来,他家地的上空,最多时飞舞着上万只麻雀,安金磊在田头干活,很高兴地对妻子说:“十传百,百传千,全县的麻雀都来咱们家地里开会呢。”

更让他自豪的是,这些麻雀只吃给它们预备的稷谷,周围庄稼都不碰。冬天来了,田中间那些稷谷,还有边上故意不收完的谷穗看上去生意盎然,他家田里的鸟也一群群地聚集着,迟迟不肯离开。

安金磊有记日记的习惯,通常一星期一次,主要记载农作物的生长状态

城市——可怕的代名词

小时候安金磊最羡慕的是城市同学的作业本,上面有格子,可以不用自己画线。可是长大后,城市在他心目中,成为“可怕”生活的代名词:“资源那么紧张,吃的都是化肥和农药弄出来的庄稼,晚上听着噪音,睡不着觉。”因为他的小农庄在一些推广有机农业的协会中出了名,他常被邀请进城,可他极少接受这些邀请。

乡村生活相比起城市生活已经够简单,可他还是尽量让自己的生活简单化。吃的方面,前几年已经开始吃素,他说,“粮食蔬菜全部是自己家种的,除了必要的调味品,基本上不用花钱。”而且,他很自豪的是,他家的蔬菜粮食,比别人家的都好吃,也都有营养,他家的西瓜,每年夏天村里人都抢着要。“大家都知道有用化肥的好吃,可是不用化肥意味着花力气,没人愿意。”

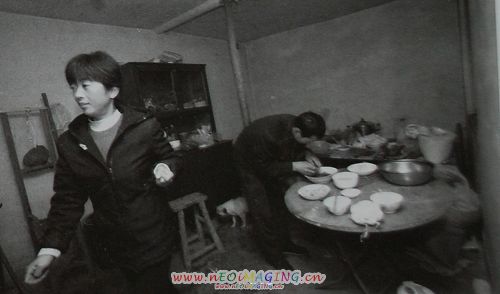

日常用品方面更简单,“衣服很多是城里朋友穿旧的,我们洗衣粉、洗洁精那些都不用”。吃完饭,他坐在昏黄的灯光下用麦麸细细地擦那些碗筷,本来油就少,一擦更干净,而这些麦麸也不浪费,可以给家里的两条狗吃,两条狗跟着他们吃素,麦麸、大白菜,都吃得干干净净,可是皮毛极光滑,“还是家里的粮食比较健康的缘故。”

电视机是一台陈旧的80年代的产物,还是老人留给他们的,安金磊和他妻子都不看,“我们喜欢听广播”。10多年前,两人刚结婚时候,就喜欢在田里的树荫下坐着听广播。“不过现在不听了,中央台的农村广播就是教人怎么致富的,那些教人老实种田的东西全没了。”前两年农忙的时候,他喜欢住在地头的小土屋里,“砖头房子不如那儿舒服。”他妻子有时候也赶出来,和他在田头坐会儿再回家,“外面空气好,”而且满天都是星星。

妻子小张是邻村的,本来给介绍了个石家庄的对象,可她喜欢读书人,后来就选择了农校毕业的安金磊,两人在地头里也读书,“她读汪国真,我看唐诗。”在安金磊心目中,妻子读什么书不重要,重要的是爱读书,使她有颗“善心”。他一说在田地里种些庄稼给鸟吃,妻子想都没想就答应了,城里来了客人,妻子比他高兴多了,“她总觉得要招待好客人。”

因为他们的生活被一些民间社团广为宣传,所以来他们家的客人也越来越多,而这些客人到来的目的各异,有的是为了过上一段田园生活,学点耕作经验。有的是为了逃避城市生活的压力——很多人把田园当做了拯救自己的“救星”。

而在他们眼里,安金磊夫妇就是大夫。

小张说:“有的人一来几个月,来了也不说真名字,但是看他们的样子,就知道他们有犯愁的事情,我们从来不问”。最典型的是广东来的“小四”,40多岁,穿着打扮都很时髦,一看就是没干过活的样子,因为家庭有些问题而来这里,事先也没有打任何招呼,说是要学农活,可是什么都不会做。“明明是竖着耕田,可是她偏偏要横着耕。”甚至也不会做家务活,一日三餐都是他们做好后端给她。小四和安家夫妇都没觉得什么,小四可能是浑然不觉,而安金磊觉得,“能帮人的地方就帮。”可是邻居们看不眼,他们纷纷议论,“你们又不开农家乐,又不收他们的钱,干吗让他们一住两个月。”小四最后去安徽承包了两亩地,说是要自己养活自己,“电话一通就和我们说,我会干活了。”

更多人是短期来这里,说自己觉得城市压力太大,想在这里多待几周,有人说想彻底放弃城市生活,学会了干农活,到农村自食其力去。可是多数只是说说而已,到了一定时候,他们又回到城市里,忍受压力去了。回去后,定期来他这里购买些粮食蔬菜,说是“补充精力”。

也就是这些来访的城市人的状态,让安金磊更不喜欢城市生活,他甚至因此而有了反对工业化的思想:“要是没有工厂,人人都分一小块地,大家都在田地里劳作,那么我们的生活多健康,我们的地球也就健康了。

安金磊自豪的是,他家的蔬菜和粮食都比别人家的好吃

一个中国版的“梭罗”

没看过《瓦尔登湖》、没看过《寂静的春天》——用他自己的话说:“整天在土地上忙着,什么不明白?”刚开始在地里忙碌时,就注意到农药的副作用,“草是不长了,虫也不长了,那片土地像死了一样静悄悄,只长庄稼。人类能这样为自己的利益去破坏别的生物吗?”天上的大雁加深了他的感受,“从前是一队队飞的,可健康了。可是现在,只有一两只孤雁,叫得可凄惨了,不知道能落到哪个污水沟里找点吃的。”他说得异常凄凉。

他已经逐渐明白自己不能改变社会,甚至也不能改变周围的人:“刚开始我还想用行动去影响周围人,可是发现,连最近的田里的人都打农药,大家不想花力气,没有人不用化肥,绝大部分可以高产,可以赚钱。”有城里朋友来教他,用棚子挡住周围飘过来的农药。可是安金磊不肯那么做,他说,这一是浪费资源,二是,“该飘过来的就飘过来吧”,他说应该顺应自然。

而且,眼下最忙于对付的不是飘过来的农药,而是他育种子常被邻村人偷走。农业的耕作越来越工业化,种子基本上统一购买,很少有人再去培育自己家的种子。可是安金磊觉得:“东北的种子能种到西南吗?科学家培育的统一高产的种子能放之四海吗?”所以他总是自己培育种子,“可能这种行为是越来越少有了,所以刚种出来,就被旁边村的人偷走了。”他有时候不得不和妻子看田,那大概是他在地里最觉得不舒服的时候——以他简单的性格,觉得对人的防范是很多余的一件事。

很多环保团体来他这里,“刚开始还很新鲜,觉得他们宣传得很对,少用资源,保护资源,可是他们自己却坐着飞机,去那些风景好的边远地区,以环保的名义到处要钱。这不是心口不一吗?”安金磊很反对坐飞机,他觉得那是浪费资源——他只坐过一回飞机,去泰国和那里的小农庄协会的志同道合者讨论,可他说,坐在飞机上心情非常沮丧,“下定决心再也不坐飞机了。”

土地在农村,越来越成为财富生产的必需品,“我们是幸运,当年承包了40亩没人要的半荒地,所以,即使是产量少,两亩地的产量肯定高于人家一亩的,我们家人的生活绰绰有余了。”甚至能有很多农产品送给城里的朋友,“不收他们多的钱,就是让他们反省一下自己,在城里浪费资源到底值得不值得。”

儿子只有12岁,别人家的孩子喜欢打游戏,喜欢买好吃好穿的,可他的儿子却被培养成喜欢到田里去干活,“他喜欢在田里玩,一玩几小时。”村里的学校也讲究升学率,要求不能让孩子下田,“我一听就火了。”他觉得孩子不能不熟悉土地,这是养育自己的根本。正好有朋友在成都附近的华德福学校教书,那里的孩子可以按照自己的兴趣生活,学美术和音乐,并且有大片土地让孩子们去耕作,“我就放心地把他送去了。”

因为有朋友在那里,收费低廉,可是,历年的土地收成,还是没让安家积攒一笔能让孩子上大学的费用。安金磊对这个问题早有考虑,他说:“土地没有这个功能,靠土地的供给去接受高等教育是可能的,让他回田里吧。”

安金磊的地里不使用机械,完全用旧农具

|

新闻管理 | 联系我们

All Rights Reserved Copyright 2005 未来强者幼教机构

冀ICP备18019764号

法律顾问:河北世纪联合律师事务所 张卫红律师

安金磊种地不用人力干预,这萝卜虽然不好看,但是好吃,“很有能量”

安金磊种地不用人力干预,这萝卜虽然不好看,但是好吃,“很有能量”